目次

「介護福祉士になったらどのくらいの給料をもらえるの?」「介護福祉士の給料相場はいくらだろう?」

上記のように、介護福祉士の給料を詳しく知りたいと考えていませんか?将来のキャリアプランを考えるうえで、給料相場を知ることは大切です。しかし、同僚や友人に、気軽に給料をたずねるわけにはいかないでしょう。

この記事では、介護福祉士の給料の実態を紹介します。平均給与や給料の内訳、給料に影響をあたえる項目について、公的な資料を調査した結果をお伝えします。ぜひご覧ください。

介護福祉士の給料相場と基本的な仕組み

厚生労働省が令和6年に実施した「介護従事者処遇状況等調査」の結果を基に、介護福祉士の給料相場を紹介します。

平均給料の水準と内訳

「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」によると、介護福祉士の平均給与額(※)は35万50円(令和6年9月)です。年収に換算すると420万600円(=35万50円×12か月)となります。

※基本給(月給)+手当+一時金(4~9月に支給された金額の6分の1)

初任者研修と実務者研修を含む介護職員の平均給与は、33万8,200円です。内訳と金額は下表のとおりです。

| 介護職員の平均給与額の内訳 | |

| ①基本給 | 19万2,660円 |

| ②手当(職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当・時間外手当を含む) | 9万7,980円 |

| ③一時金(賞与その他の臨時支給分として4~9月に支給された金額の6分の1) | 4万7,560円 |

| 合計金額(=①+②+③) | 33万8,200円 |

参考:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

上記の平均給与額を年間に換算すると405万8,400円(=33万8,200円×12か月)となります。

常勤と非常勤の差は、下表のとおりです。

| 項目 | 平均給与額 | 年収額 | 実労働時間 |

| 常勤 | 33万8200円 | 405万8,400円 | 163.1時間 |

| 非常勤 | 19万6,060円 | 235万2,720円 | 104.2時間 |

常勤と非常勤の差は、14万2,140円。年収に換算すると、170万5,680円の差となります。

実労働時間を比較してみましょう。常勤介護職の163.1時間に対して非常勤介護職は104.2時間と、58.9時間の差があります。

資格別・経験別で変わる給料

介護福祉士と介護系の資格所有者、無資格者を比較してみましょう。

| 介護福祉士 | 実務者研修 | 初任者研修 | 無資格 |

| 35万50円 | 32万7,260円 | 32万4,830円 | 29万620円 |

参考:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

介護福祉士と初任者研修では、2万5,220円の差があります。実務者研修との差は2万2,790円です。介護福祉士と無資格者では5万430円と最も大きな金額差があります。

また、現場経験の長い介護職の場合、介護職員処遇改善加算によって給料が高くなるケースもあります。詳しくは「処遇改善加算とキャリアパス」で後述します。

地域や職場で異なる給料の実態

国内主要都市と地方との給料の違い、施設形態別の給料の特徴を確認しましょう。

主要都市と地方の差

公益財団法人 介護労働安定センターが公表する「令和5年度介護労働実態調査」の結果報告書から、介護労働者の税込み月収を都道府県別に確認できます。

同資料によると、東京都や大阪府などの主要都市が全体の平均月収(21万5,669円)を上回っている一方で、多くの地方都市は平均月収を下回っていることがわかります。例えば、東京都の平均月収は24万4,023円ですが、青森県は19万5,134円とその差は約4万8,000円です。

物価の違いや介護人材を確保する難易度、施設経営の状態が主要都市と地方都市の差が生まれる主な原因と考えられます。

参考:公益財団法人 介護労働安定センター|令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書 表18-3-1 通常月の税込み月収

施設形態別の給料の特徴

介護職員の給料を介護施設の種類別にみてみましょう。

| 種類 | 介護職員の平均給与額 |

| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 36万1,860円 |

| 介護老人保健施設 | 35万2,900円 |

| 訪問介護 | 34万9,740円 |

| 通所介護施設 | 29万4,440円 |

| 通所リハビリテーション | 31万9,130円 |

| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) | 36万1,000円 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 30万5,220円 |

| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 30万2,010円 |

参考:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

24時間体制で入居者を見守る介護施設では、夜勤に従事する介護職員に「夜勤手当」を付与するよう法律で定められています(法定手当)。結果的に、入居施設は通所型施設より給料は高くなる傾向があるのです。

なお、特別養護老人ホームは、入居者の生活の場を守る観点から、公益性の高い第1種社会福祉事業と認められています。原則として、地方自治体などの行政や社会福祉法人が経営主体です。

特別養護老人ホームは、介護職にとって経営の安定性が高く安心して働ける職場といえるでしょう。

参考:厚生労働省|生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業

一方の民間企業が運営する介護施設には、独自の評価システムを設け手当・賞与を手厚くしているケースが存在します。公的な施設にはない給料面のメリットが期待できます。

公的施設と民間施設を比較する際は、待遇だけでなく、運営理念や現場の雰囲気、これまでの活動内容や評判などを参考にして自分に合った施設を選びましょう。

給料を上げるためにできること

介護福祉士の給料を上げるために何ができるのでしょうか。2つの具体的な方法を紹介します。

資格取得による収入アップ

介護福祉士は、認定介護福祉士または介護支援専門員(ケアマネジャー)を取得して収入アップを図れます。

認定介護福祉士とは、認定介護福祉士認証・認定機構が認定する介護福祉士の上位資格として位置づけられた民間資格です。

認定介護福祉士を取得するには、600時間におよぶ全22科目の養成研修を全て修了する必要があります。

つまり、認定介護福祉士の取得によって、自分に高い専門性があることを証明できるのです。自身の評価アップが見込めるため、資格取得後の待遇改善が期待できます。

“利用者ニーズの多様化や高度化に対応する質の高い介護実践、介護職の指導・教育、医療職等との連携強化など、幅広い役割を担う介護福祉士が求められてきています。

(中略)認定介護福祉士は、継続的な教育機会を提供し、資質を高め、社会的な要請に応えていくことを目的につくられた、介護福祉士のキャリアアップのための仕組みです。”

引用:認定介護福祉士認証・認定機構|認定介護福祉士の役割と実践力より一部抜粋

認定介護福祉士を取得するプロセスは以下のとおりです。

- 1.介護福祉士資格を取得する

- 2.認定介護福祉士養成研修の受講要件を満たす

- 3.認定介護福祉士養成研修(Ⅰ類13科目・Ⅱ類9科目)を受講し全て修了する

- 4.認定介護福祉士認定申請書を提出する

- 5.認定証の交付を受ける

- 6.認定介護福祉士 認定・登録手続きを行う

登録が完了すると、認定介護福祉士の登録証が交付され、認定介護福祉士の登録名簿に登録されます。

なお、認定介護福祉士養成研修のカリキュラムはⅠ類・Ⅱ類の全22項目に分けられており、1科目ごとの受講が可能です。

受講費用やスケジュールは実施団体によって異なるため、受講の際は開催要綱を忘れずに確認しましょう。不明点があれば実施団体に直接問い合わせることをおすすめします。

| 認定介護福祉士養成研修のカリキュラム | 600時間 |

| 認定介護福祉士養成研修の受講費用の例※ |

(令和6年度 公益社団法人 東京都介護福祉士会)

(令和5年度 一般社団法愛知県介護福祉士会) |

| 資格取得までの目安 | 1年~1年半 |

※1科目ごとの費用(テキスト代を除く)

介護支援専門員は、要介護者や要支援者が適切な介護サービスを受けられるように、ケアプランの作成や関係機関との連絡調整などを担う専門職です。

介護支援専門員は、介護保険制度やその運用方法について一定の知識・技能があると証明できる資格です。資格取得によって、評価アップによる待遇改善が期待できます。

介護支援専門員を取得するまでの具体的なステップは次のとおりです。

- 1.受験要件を満たす

- 2.介護支援専門員(ケアマネジャー)試験を受けて合格する

- 3.介護支援専門員実務研修を受講し修了する

- 4.都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」に登録申請を行う

- 5.介護支援専門員証の交付を受ける

| 介護支援専門員実務研修のカリキュラム | 87時間以上 |

| 介護支援専門員実務研修の受講費用の目安 | 4~8万円※ |

| 資格取得までの目安 | 3か月~半年 |

※参照:公益財団法人東京都福祉保健財団|第27回第2期東京都介護支援専門員実務研修受講者の募集について

参照2:一般社団法人北海道介護支援専門員協会|令和6年度 北海道介護支援専門員実務研修 募集要領

処遇改善加算とキャリアパス

処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)とは、主に介護職員の処遇改善を目的として設立された加算です。

令和6年6月には「介護職員処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」「介護職員等特定処遇改善加算」が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

介護職員処遇改善加算を取得している事業所で介護職として従事すると、処遇改善加算による給料アップが期待できます。

ただし、どのように介護職員処遇改善加算を配分するかは、事業所に裁量権が認められています。同じ処遇改善加算を取得していても、勤め先によって給料に反映される金額が違う可能性があるのです。

介護職員等処遇改善加算の配分ルールは、以下のように定められています。

“新加算等を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同じ。)に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと”

引用:老発0315第2号 令和6年3月15日 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について

処遇改善加算による給料アップを目指す場合は、「同一法人で勤続10年以上務める」「他の介護施設で介護業務の経験・技能を積む」といった方法で自身の経験・技能をアピールするとよいでしょう。

キャリアパス制度を活用して給料を上げる方法も効果的です。

キャリアパス制度とは、介護職としての成長や目標とする職務に就くまでに描く“道筋”を描く制度です。

「介護職としてより専門性を身につけたい」「管理者を目指したい」といった目標をみつけたら、事業所側に自分の要望を伝えてみましょう。

事業所によって、研修や講座の開催日時を教えてもらえたりシフトを調整してもらえたりと、何らかのサポートを受けられる可能性があります。

介護業界の将来と安定

高齢化が進む日本では、高齢者介護サービスの存在は必要不可欠です。介護福祉士の需要と安定性を考えてみましょう。

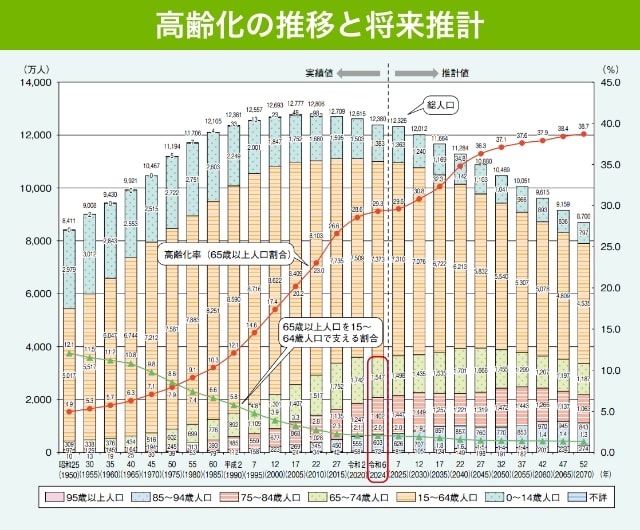

高齢化がもたらす人材需要

内閣府ホームページで公表されている「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日の国内総人口は、1億2,380万人。そのうち、65歳以上の高齢者は3,624万人と総人口の29.3%を占めます。3人に1人が高齢者となる日は、すぐ近くまで迫っています。

画像引用:内閣府ホームページ|令和7年版高齢社会白書(概要版)(PDF版) 第1章 高齢化の状況

資料:棒グラフと実線の高齢化率については、2020年までは総務省「国勢調査」(2015年及び2020年は不詳補完値による。)、2024年は総務省「人 口推計」(令和6年10月1日現在(確定値))、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」 の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。

(注1)2015年及び2020年の年齢階級別人口は不詳補完値によるため、年齢不詳は存在しない。2024年の年齢階級別人口は、総務省統計局「令 和2年国勢調査」(不詳補完値)の人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。2025年以降の年齢階級別人口 は、総務省統計局「令和2年国勢調査 参考表:不詳補完結果」による年齢不詳をあん分した人口に基づいて算出されていることから、 年齢不詳は存在しない。なお、1950年~2010年の高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。ただし、1950年及び1955年 において割合を算出する際には、(注2)における沖縄県の一部の人口を不詳には含めないものとする。

(注2)沖縄県の昭和25年70歳以上の外国人136人(男55人、女81人)及び昭和30年70歳以上23,328人(男8,090人、女15,238人)は65歳 以上の人口から除き、不詳に含めている。

(注3)将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨 すう 勢を将来に向けて投影するものである。 基準時点以降の構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖 かい 離が生じうるものであり、将来推計 人口はこのような実績等を踏まえて定期的に見直すこととしている。

(注4)平成12年までは、85歳以上はまとめて「85歳以上」の区分としている。

(注5)四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

戦後の第一次ベビーブームで生まれた団塊の世代は、2015年に65歳以上に到達しました。2025年には75歳以上の後期高齢者に到達します。

こうした状況の中、介護福祉士を含む介護職は、より多くの地域・介護施設に欠かせない存在となるでしょう。

介護福祉士が選ばれる理由

介護福祉士は、福祉系の資格として数少ない国家資格です。一定の介護の知識・経験を有する人が取得できるため、利用者や家族に安心感をもたらすのに役立ちます。

事業所側からみても、介護福祉士は貴重な存在です。

介護施設が算定する各種「加算」では、算定要件に介護福祉士の人員配置基準を定めているケースが多く存在します。「〇〇さんが、介護福祉士を取得したことで加算を算定できるようになった」といったケースも少なくないのです。

介護福祉士は、「認定介護福祉士」や「介護支援専門員」などの資格取得によるキャリアアップも見込めます。資格取得の条件に介護福祉士が含まれていることから、将来の選択肢を広げる資格といえるのです。

高齢者が増加する国内で、40代・50代は介護現場に必要な方々です。

40代・50代には、昭和・平成の時代を高齢者と共に過ごしてきた経験があります。家庭や社会などで同じ場所・時間を共有した方も多いでしょう。

高齢者と同じ場所・時間を共有した経験は、要介護者・要支援者の気持ちに寄り添ったケアを提供するのに役立ちます。要介護者・要支援者の心のケアも求められる現場では、40代・50代の介護職も必要なのです。

まとめ

介護福祉士の平均給料は、令和6年9月時点で35万50円です。年収に換算すると420万600円となります。

介護福祉士の給料は、初任者研修や実務者研修と比較して高い水準にあります。介護職として、より良い待遇を求めるなら介護福祉士を取得すべきでしょう。

介護福祉士を取得後は、認定介護福祉士や介護支援専門員の取得を目指したり、現場の介護リーダーや管理職を目指したりといった方法で給料アップを図れます。

こうしたステップアップを図る中で、より良い介護サービスを提供するための知識や技術が積み重なっていくでしょう。ご自身のために行動したことが、間接的にサービスを提供する利用者やそのご家族の役に立つのです。

未来ケアカレッジでは、介護福祉士取得に必須の実務者研修や介護福祉士の筆記試験対策講座を開講し、受講生の皆さんの資格取得を全力でサポートしています。

さらに、ライフスタイルに合わせて通学・web・模試等、様々なコースをご用意しています。興味のある方は、ぜひ資料請求や講座の詳細をチェックしてみてください。

コラム一覧にもどる

コラム一覧にもどる